2025年4月 1日

第2回谷口けい冒険基金対象の「パンドラ北東壁(6,850m)」の冒険ですが、2024年10月29日に無事に登頂することができました。

谷口けいが再度挑戦したいと言っていた「パンドラ北東壁」に、彼女と親交が深く、一緒に山に登っていた仲間たちが挑戦しました。

下記、退院の大石明弘の報告書となります。

パンドラ北東壁 A Piece of the Sun~パンドラの箱に残されていたもの~

隊員

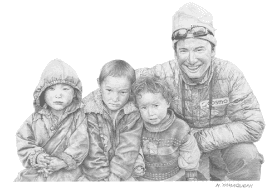

鈴木啓紀(44歳)

1980年、埼玉県生まれ。パタゴニア日本支社勤務。幼い頃から続けてきた野鳥観察をきっかけに登山の世界を知り、大学入学後に本格的なアルパインクライミングを開始。20代のころより、ヨセミテ、カナダ、ヨーロッパアルプス、カラコルム、アラスカ、ネパールなど、世界各地の山や壁を目指して多くの遠征を重ねてきた。また国内でも、北アルプスでの冬季継続登攀や黒部横断、剱岳北方稜線の完全縦走などの登山も実践。

大石明弘(44歳)

1979年、静岡県生まれ。南アルプスみらい財団テクニカルアドバイザー。ライターとして登山雑誌に多数寄稿。著書に『太陽のかけら アルパインクライマー谷口けいの軌跡』。共著『日本人とエベレスト』で「梅棹忠夫・山と探検文学賞」を受賞。鈴木啓紀とアラスカ・ハンター北壁の登攀を収めた映画は、2024年11月、バンフマウンテンフェスティバルのバンフ会場にて上映された。

高柳傑(36歳)

1988年、神奈川県生まれ。写真家。日本写真芸術専門学校卒業。山岳写真家、故青野恭典氏に師事。アルパインからフリーまで行うオールラウンダー。海外ではアラスカ、カナダ、フランス、ネパール 、パキスタン、タイなどにおいてジャンルにとらわれないクライミングを実践している。写真家として広告、各種山岳雑誌等に寄稿。山梨県在住

「萩原さん、この山なあに? ちょっと気になるだけどなぁ」

谷口けいは、萩原編集長が撮影した写真を見ながらそう言った。2013年、ネパールの東端のアウトライアー東峰(7035m)に、萩原編集長率いる青山学院隊が初登頂。山頂からの写真には、未踏のパンドラ北東壁が鮮明に映し出されていた。

2年後の2015年秋、けいは、和田淳二とそのパンドラ北東壁に挑戦。けいは女性で唯一、ピオレドール賞を受賞した者として世界的に知られていた。だが、それまでのヒマラヤ遠征は、平出和也が見つけた山を共に登ることが多かった。

自分で着眼したパンドラは、並々ならぬ想いがあったに違いない。しかし壁を三分の二ほど登ったところで撤退。けいは、SNSにこう書き残していた。

「開けてしまったパンドラの箱。中身を確認するために、また必ず行きます」

しかし帰国の翌月、けいは北海道の黒岳で滑落遭難をしてしまう。

エネルギーに満ち溢れていたけいのけいの人生を本にまとめるために、私は多くの方々に取材を行った。その中心となった平出とは同じ歳で、21歳の時、一緒にチョ・オユー(8201m)に登頂していた。その登山報告会にけいが来たのが、三人の出会いだった。平出の話のお陰で、けいのヒマラヤ登攀は、詳しく文字で残すことができた。

その本『太陽のかけら』の最終章には、同じく同年齢である鈴木啓紀と、和田と、私の三人でパンドラに登るシーンを入れるつもりで、執筆と同時に遠征準備を進めていた。しかし、出発前に和田が大けがを負ってしまい、パンドラ遠征は延期。必ず挑戦することを宣言して最終章を閉じた。

だがそこから長かった。和田の怪我にはじまり不吉な「パンドラの箱」の中身が次から次へと出てくるようだった......。

2019年5月、鈴木と私はパンドラのシュミレーションとしてアラスカ・ハンター(4442m)北壁に向かった。しかし天気は最悪だった。チリ雪崩を受け続けながら登攀するも、壁の上部で撤退。

翌2020年に計画されていたパンドラは、コロナ渦の影響のためにまたも延期。

2022年になり、コロナもある程度落ち着いたが、鈴木と私は、まずはハンター北壁を越えてからパンドラに挑みたいと思うようになっていた。そこで5月に再びアラスカに向かうことに。

その出発2カ月前に「ハンター挑戦を映画化したい」と映像制作会社から企画があがった。そのカメラマンとして名乗りをあげたのが平賀淳だった。私は、平賀とも20代前半からの付き合いだった。私と平賀、けい、平出で、山岳番組作成のために山行を共にしてたこともあった。

氷河の上で彼がカメラを回し、見守ってくれているという安心感もあり、私と鈴木はハンターに登頂することができた。だが氷河に降りてくると、全く予期せぬことが......。平賀がクレバスに落ちて亡くなってしまっていた。

帰国後の夏、私の町は台風による豪雨に襲われた。自宅と仕事場が浸水し、多くの物を失った。だが、けいや平賀のことを思えば、悲観にくれることはなかった。生きていれば、先に繋げられるのだ。

それから2年後の今年2024年、いよいよパンドラに挑むことになった。けいの遭難から9年もの月日が経ち、私と鈴木は、彼女の年齢を越えた44歳になっていた。

和田は、結婚し子どもが生まれ、新生活がはじまり参加することができなくなっていた。その和田に代わりカメラマンでクライマーの高柳傑(36歳)が参加することになった。

遠征前、平出和也と中島健郎が私の地元に来て講演会を行った。彼らは昨年ティリチミール(7708m)に登りヒマラヤクライミング界の最前線にいた。対談役として私も壇上にあがったが、平出は「これまでの集大成としてK2に向かいます。大石さんもパンドラに行って、けいさんの分まで登ってください」と言ってくれた。

しかし、その平出までもK2で亡くなってしまった。

平出の死は多くのメディアで報じられたため「この遭難の直後に、本当に行くのか?」そんな多くの方々の声を頂いた。だが、私の考えは逆だった。けい、平賀、平出。彼らがいなかったら、現在の私はなかった。「パンドラに登りたい」という想いも彼らが作ってくれたものだ。だとしたら、この想いを具現化することが、彼らの死を悼むということになるのだと感じていた。

9月末にカトマンズに着くと、そこは未曽有の大洪水に襲われていた。カトマンズ周辺で多くの死傷者がでていたが、さらなる災害が、直接的に私に降りかかってきた。

田舎の村からトレッキングを開始してわずか20分のことだった。村人が行き来する生活道で岩雪崩が発生。必死に逃げたが、キッチンボーイのティカが、頭部に落石を受け死んでしまった。

「ヒマラヤ登山は先進国のエゴではないのか?」私は鈴木にそう言い、三日三晩、遠征決行を悩み続けた。BCまでのガイドのパワンとも話し合った。けいの時もガイドだった彼の言葉は、「続けてほしい。登ってください」だった。そして、私たちもパンドラへの想いは変わらなかった。

残された家族の生活の補償にはどんなことができるだろうか? そんなことを考えながら歩を進めた。集中力を持って山に向かう姿勢からは、かけ離れていたと思う。

9年前に安定していた氷河は、温暖化の影響で数キロにもわたって溶けて陥没し、歩きにくいモレーンになっていた。そしてABCより仰ぎ見たパンドラは、黒々とした岩が露出して威圧的だった。それでも、けいの言っていた「よく見て、山が友達になれたら登ろう!」という言葉を頭の中で反芻し、対岸の山に行動順化で登っていると、登攀ラインが少しづつ見えてくるようになった。

登攀初日、最下部の右上するコーナーはボロボロの岩で、鈴木は浮石を落としながらリードをしていた。

そこが終わると氷のセクションとなるが、そこも固い氷ではなく、脆い部分や、薄い部分のあるアルパインアイスだった。夜は、スノーハンモックを使ってテントを張る。

二日目、日本にあっても有名になりそうな長いアルパインアイスを3ピッチ私が登った。フォローしてきた鈴木が「米子不動の氷瀑を登りこんだのは意味があったな!」と言ってくれた。その後、ラインは巨大なクーロワールに入ったが、見た目以上に傾斜があり気が抜けない。時々出てくる脆い岩に、鈴木が確実にプロテクションを決めていく。

この北東壁はけいの記録を見たフランス隊が、2017年に初登攀をしていた。三日目からは彼らのルートに合流。彼らにより「M6」がつけられた岩のピッチが、6000m付近ででてきた。高柳が登って行ったが、あっさりオンサイト。10歳ほど若い高柳は、今後間違いなくヒマラヤの壁で成果をあげていくだろう。その初めの一歩として、そして、後がない鈴木と自分のためにも、絶対に山頂は踏みたいと思い続けていた。

その晩の岩のテラスは、なんとかテントが張れる大きさだった。眼下にはすでに1000m近い空間が広がっていたが、それを怖いとは思わなかった。

翌4日目の山頂アタック日は、ボロボロの左上ピッチをまず私がリードしたが、そこでも怖気づくことはなかった。日本の壁で経験を積んだその延長線上で、登攀を淡々とこなしていた。

しかし、その上は正解ラインをなかなか見いだせなかった。最後は、前日付けられていた「M6」よりはるかに難しい岩を、高柳がアックスのトルキングで越えてくれた。

壁の終わりの雪庇はすぐそこに見えていた。だがそれは錯覚だった。夕暮れの中を、鈴木がロープを伸ばすが、なかなか近づかない。最後は私がヘッドランプの灯りを頼りに登ったが、氷は「砂糖」のように不安定な雪に変わり、スノーバー一本しか取れないランナウトに。壁を抜け出た時には精魂を使い尽していた。鈴木が登ってくると「俺は山頂に行きたいんだ!」と言った。もちろんここで下降する気はなかった。

着の身着のままのビバークは、永遠と思えるほど長かった。三人で背中をさすりながら極寒の時間をやり過ごす。一番寒がる私に高柳が時折ダウンジャケットを貸してくれた。

待望の太陽の光が差し込み、上を見上げた高柳が、「山頂は近そうですね」と元気に言った。もう難しい場所はなく、鈴木が先頭でラッセルをした。鈴木と高柳のトレースを追う私には、もうエネルギーが残っていなかった。これまでの自分の「限界」をさらに超えてた場所まできている感じがしていた。

「ウォー、やった!!」と叫びながら鈴木が最後の斜面斜面を乗り上がった。鈴木と登り始めて20年。初めて聞いた本気の咆哮だった。

山頂にたどり着くと、青空とヒマラヤの山々を背景に、二人の笑顔があった。それが最後にパンドラの箱の底に残されていたものだった。

それから10日後、私たちはネットが届く村まで降りてきた。メールを開くと、平賀が撮影したのアラスカでの映像がけいの人物像と共に編集され、『A Gift from Kei Taniguchi』としてバンフ映画際で上映されたという連絡が入っていた。

平出も4度目のピオレドールを受賞していた。

ティカのことは、国際協力のNPOに連絡をすると補償を検討してくれるという返事がすぐにきた。

彼らに導かれ、三人で登ったパンドラのラインに「A Piece of the Sun」と名付けたい。「太陽のかけら」はこれからも心の中で燃え続け、さらなる山に導き続けてくれることだろう。

9月28日 出国

10月2日 カトマンズ発

10月4日 セカトム着

10月5日 セカトムよりトレッキング開始

10月12日 BC着 (5100m)

10月16日 ABC着 (5300m)

10月17日 高度順応 約6600mまで

10月18日 BCに戻る

10月19日 BCレスト

10月20日 ロナーク村でレスト

10月21日 〃

10月22日 〃

10月23日 BCレスト

10月24日 ABC着

10月25日 ビバーク1 5500m

10月26日 ビバーク2 5800m

10月27日 ビバーク3 6200m

10月28日 ビバーク4(山頂直下不時露営) 6500m

10月29日 登頂 6850m(インリーチのデータは6665m)~C4

10月30日 ABCに下山

10月31日 BCに下山

11月1日 BCレスト

11月2日 ロナーク

11月5日 タプレジュン

11月6日 カトマンズ着

11月11日 日本帰国

谷口けいが撮影したパンドラ北東壁

大石、鈴木、パワン、ライマン、高柳。私たち以外、周囲に人の気配を感じない場所だった

大氷柱が終わり、岩でビレイをとる

最後は雪壁に。このあと暗闇の中シュガースノーを登った

頂上直下で半雪洞のビバーク

チベットの山々を背後に、最後の斜面を登る

パンドラ山頂。左から高柳、大石、鈴木