2017年11月16日

遠征経緯

今回の遠征で目指した未踏峰は、1963年平林克敏氏(同志社大学山岳会元会長・エヴェレスト日本人初登頂)が極西ネパールのサイパル峰に初登頂した際、頂上から撮影した写真に映りこんでいた山である。この山は、初めて撮影された日から約半世紀の間、まことしやかに語り継がれていた。私自身が、この山を知ったのも2年前である。2年前、同志社大学山岳部は西ネパールのアイチェン峰(6055m)を目指す遠征を行っていた。そんな中、ネパールの極西域を調べ上げていく内に、まだ登られていないたくさんの峰々があり、その中の一つとして、目標の未踏峰を知った。そしてこの山を調べるうちに、前述の通り歴史的、そして登攀対象的な魅力を感じ挑戦することにした。メンバーも目標も決まり、後は行動を起こすのを残すのみとなったのは、2016年12月の事である。 錫杖岳にて登攀トレーニング

錫杖岳にて登攀トレーニング

偵察行、そして登頂許可という社会的制約

目標の山は、許可が取得できていない山であった。そもそも許可云々の前に、存在するかも分からない。そんな山であった。そのため、ネパール政府にいくら許可を求めても、許可取得はできない。最初は、この山の存在を証明することから始まった。資料を集めるも、写真は周辺を歩いたトレッカーの遠景写真しか存在しない。もはや持てる情報を、どうこうした所で埒が明かないのは明白な事であった。そのため、山の写真を撮影するために、5月から6月の間、ネパールへと宇野・須見は飛んだ。そこで45日間滞在し、何とか山を写真に収めることが出来た。そしてその情報を元に、地理調査局の人が山のデータを作成し、許可は2017年7月中までには出るだろとの成果を得た。偵察行とも言えるこのキャラバンは、予算を切り詰めたおかげで、カエル・雑草・古米を食べる事となり悲惨であったが、目的の未踏峰への道が拓けたことに満足感を得て帰国した。この詳細は、前回のレポートに詳細が掲載されている。

しかし、7月31日になっても許可の連絡は来ない。出発直前の事である。こちらから連絡をしてみたが、長引く選挙の影響が大きく、恐らく許可は取れないだろうとの事だった。許可が取れないことは、即ち目的としていた山への登山活動が出来ない事に繋がる。ここで諦めるわけには行かず、カトマンズ入りした後も、役人と会い交渉を続けた。しかし、最終的にはやはり許可は取得できず、我々は目標を変える事になった。目標を変える際、より本質的に山を考える機会ともなった。そして何より、全員が納得のできる遠征に作り上げようと結束を固めた。そして、目標を許可が取得できなかった未踏峰の偵察と、シュワルツ・ワンダ・スピッツェ峰の北壁初登攀に定めた。

キャラバン

カトマンズから連続36時間バスに乗り、終点からさらに車に乗り換え、舗装されていないガタガタ道を2時間。ようやくキャラバンの開始地点に到着する。

ガタガタ道で車が故障し立ち往生。一台止まると、道が完全にふさがる。

ガタガタ道で車が故障し立ち往生。一台止まると、道が完全にふさがる。

ここから、ガイドの方、コックの方、ポーター(荷運びの人)の方々17人と我々4人の合計23人でBC(ベースキャンプ)まで歩く。

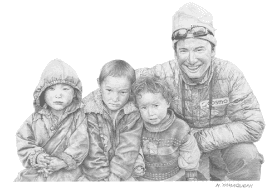

最初は村を繋いで進んでいく。滅多に来ない外国人ということで、村の方々には非常に親切にして頂いた。学校に泊めさせて頂いたり、バレーボールに混ぜて頂いたり、村長が直々にご飯をご馳走して下さったこともあった。我々も持参したシャボン玉やおもちゃなどで子供と戯れたりと、穏やかな充実した時間を過ごした。

バレーボールをする隊員。この様な村人との交流が、キャラバンルート発見の手掛かりにもなったりする。

バレーボールをする隊員。この様な村人との交流が、キャラバンルート発見の手掛かりにもなったりする。

最初は怪しげな目で見ていた子供たちも、だんだん向こうから話しかけてきてくれた。

最初は怪しげな目で見ていた子供たちも、だんだん向こうから話しかけてきてくれた。

一方、体調面では、隊員が38℃の熱を出し、またある隊員は深刻なノミの被害により、寝れないほどの痒みに襲われる等困難は続いた。

キャラバン最後の3日間は無人地帯となる。このルートは5月に行った偵察行の際に発見したもので、不確定要素が多い。道が獣道の上、途中からはその道さえも無くなり、ポーターの方々の様子を見ながら慎重にルート見極めて進んでいった。

キャラバンルートの途中には、小麦挽き小屋があった。水力で動いているため、環境負荷がとても少ない。

キャラバンルートの途中には、小麦挽き小屋があった。水力で動いているため、環境負荷がとても少ない。

そして、何とかBC建設を終えほっとする。BCより先は遠征隊4人で進む。斎藤のノミの被害を除けば隊員一同体調は万全だ。コックの方のおいしいご飯が名残惜しかったが、ずっしり重いザックを背負い我々の登山期間は始まった。

未踏峰の偵察

突風と吹雪が荒れる中、テントの設営を終えシュラフに潜ることができたのは夜の11時。ベースキャンプを出発してからもう2週間が経過していた。落石の嵐、先の見えない濃霧、今にも雪崩そうな斜面。そしてこの止むことのない吹雪が、私たちの進行を妨げ続けた。食料も底を突き始め、気づいたら1人分の食事を4人で分け合うまでになっていた。テントも吹雪で変形しているのだろう、まるで2人用だ。このままではマズい、早く降りる方法を考えなくては...。しかし、この猛烈に悪い環境に、挑戦する思いまで吹き消されてはいけない。私たちはこの場所への偵察に来ている。そしていつの日か同志社大学山岳部としてこの山に登りたい。ここで耐えなければならないのだと自分たちに言い聞かせ、私たちは持っている術を最大限使って対抗した。全員が全力を振り絞ってこの最悪の自然環境に立ち向かったのだった。しかし天候は一向に良くなることはなかった。

無事に偵察を終え、下部テントサイトへ降り立つとすっかり冬景色であった。夕焼けが西ネパールの山々を赤く染めている。空気は澄みきっており風もない。つい数日前までの恐怖が嘘の様であった。しかし、以前露出していたはずの大きな岩盤が、雪で完全に埋まっており原形を失っている。あの吹雪は確かにあったのだ。私たちは、何より無事に下りてきたことに心から感謝した。

シュワルツ・ワンダ・スピッツェ峰北壁初登攀

命からがら、未踏峰偵察から逃げ帰ってきた私たちには、もう1つやり残したことがあった。それは、シュワルツ・ワンダ・スピッツェ峰の登攀である。ヒマラヤ山脈の6000m前後の山は、侵食や崩壊も激しく、このように立派に壁を携えている山は珍しい。壁自体のスケールは400mほどで、登攀価値は十分にある。幾千の山を越え、長い旅の最後を、北壁登攀で締めくくる。なんとも旅情溢れる登山である。

しかし、私たちに残された日数と食料は少なかった。それは、偵察中の吹雪での停滞や、キャラバンルートの開拓に日数を費やしたからだ。そして、キャラバンを編成し登山を行い、既に1か月以上経過している。ここ連日、腰ほどの新雪のラッセル、岩壁登攀や雪崩リスクのある斜面の下降など、体力的にも精神的にも消耗している。ここで偵察の時のように、また悪天に捕まれば、再アタックは厳しいだろう。

9月25日、2:00に起床した。外を見ると、地平線にまで星が降る。一切の静寂が空気を支配しているが、勝色の空にはうるさいほどの星が輝く。全員が静かに、出発の準備をする。朝食後全員で、今日こそは山の頂に立つのだと鼓舞し合った。

順繰りにラッセルをしていくと、気づかぬ間にだんだんと空が白んできた。その内に北壁にも近くなり、いよいよ壁へと取り付く。壁に取りつくと、壁登攀自体は快適なダブルアックスであった。ぐんぐんと高度を稼ぐ。時間はお昼に差し掛かろうとしている。ちょうど太陽が稜の真上に来る為、まるで太陽へと続く道を、駆け上がっているかの様だ。最高の時間であった。壁を登り切り、頂上稜線に上がると、頂上は目と鼻の先。本当に、ダイレクトに頂上へと続く雪稜を登っていた。

頂上を足元にした時、私の心境は複雑であった。それは、登頂できた嬉しさと共に、当初の目標である山に登頂できなかったという所から来る悔しさとがあるからであった。しかし、社会的・自然的様々な困難の中、挑戦をし続け、やり抜いて来た事だけは事実であったと思う。そんな中、ヒマラヤの頂にも何とか立つ事は出来た。今は、それで良しとすることにし、頂上を下った。

最後に

最後にはなりますが、この度の遠征をご協力・応援していただいた皆様、また今回サポートしていただいた、谷口けい基金に携わる皆様そして何より、この基金の名を冠する谷口けいさんには、本当にお世話になりました。谷口けいさんが目指していた「冒険」という事の本質、挑戦するという事を今回の遠征では体現できていたと考えております。またこの体験から、私たちはより冒険を好きになりました。今後とも、私ども同志社大学山岳部の活動を見守っていて下さい。本当にありがとうございました。

谷口けい冒険基金公式サイト