2019年9月 5日

第4回谷口けい冒険基金支援プロジェクト

早稻田大学探検部「ネパール・ナカタン氷河調査隊」

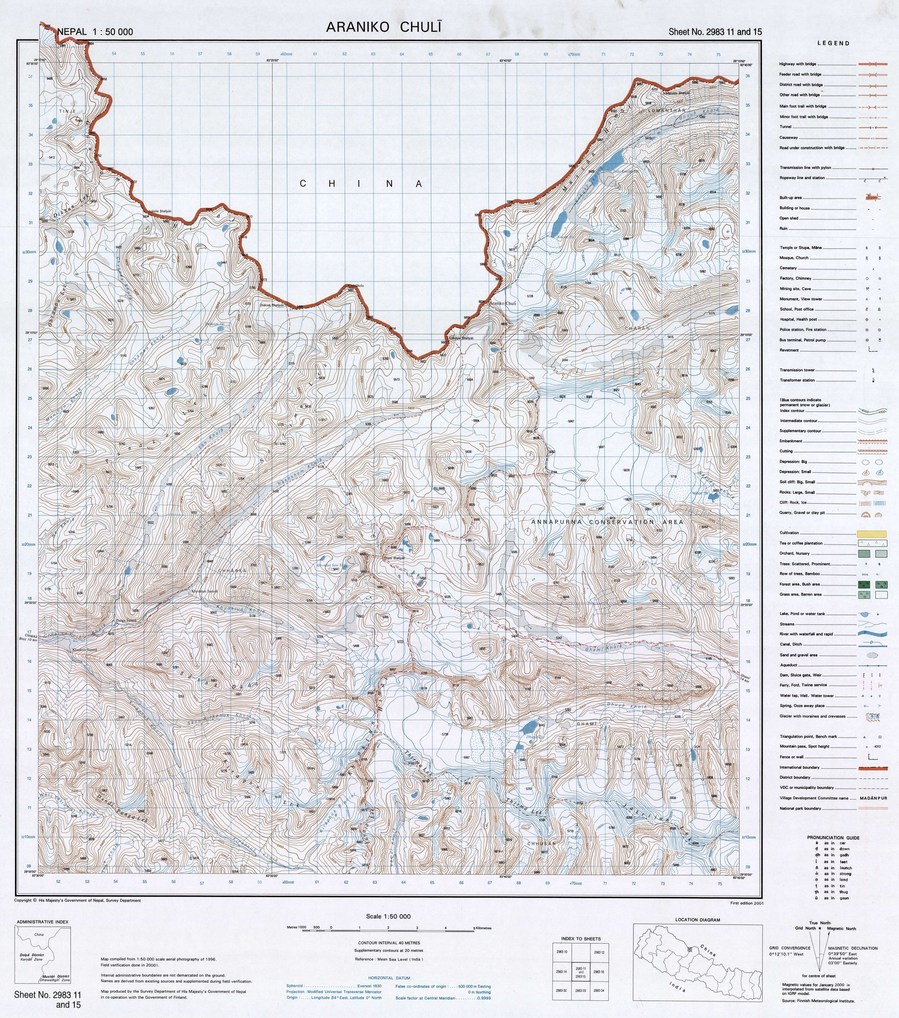

ネパール・中国国境、標高6000mクラスの稜線に囲まれたナカタン氷河。

過去に調査をされたことがない、未知なる領域。

4回目となる「谷口けい冒険基金」。その支援プロジェクトに選ばれたのは、早稻田大学探検部「ネパール・ナカタン氷河調査隊」。同探検部では2018年、ネパールのカトマンズからウマやラバとともにキャラバンを組み、最北端にある標高6000m級の未踏峰を目指す「1000kmのヒマラヤ隊」を敢行。さまざまなトラブルにより登頂にはいたらなかったものの、その道中にある6000mクラスの稜線に囲まれた、未調査の「ナカタン氷河」を調査するという、次なる旅のきっかけを摑んだ。

地球温暖化が続くなか、降雪量の少ない乾燥地域に眠る巨大氷河に踏みこんだ実地調査は、世界中で進められる氷河の研究において、貴重なデータをもたらすのでは―― そんな早稻田大学探検部のみなさんに、2020年8月の予定される遠征へいたる道のりとその意気込みを聞いてみました。

「1000kmのヒマラヤ隊」から氷河の調査へ

2018年に行なった「1000kmのヒマラヤ隊」遠征。

ロバやウマとともにカトマンズを出発、700kmを2カ月かけてネパール・中国国境付近へ。

6畳ほどの狭い部室は、装備や書籍などで雑然としながらも、旧い友人の部屋をたずねたような懐かしさが漂っていた。棚に並べられた過去の遠征資料に目をやると、「イリアンジャヤ」「コンゴ」「タクラマカン」「ナイル」など、血湧き肉躍るタイトルが......。

1959年創部の早稻田大学探検部は、作家の高野秀行さんや角幡唯介さんなど多くの表現者を輩出し、また、近年はカムチャッカの未踏峰への遠征などで脚光を浴びる、探検部界の名門。昨年は、ネパールのカトマンズから、最北端にある標高6000m級の未踏峰をめざす「1000kmのヒマラヤ隊」で耳目を集めた。

「近年はヘリなどで現地入りすることが多いのですが、本来、探検とは過程こそが重要であり、そこにも発見があるのだろう、と。最終的な目標は、ネパール最北端にそびえる6000m峰だったのですが、その道中を含んだすべてを楽しもうとキャラバンの旅を選んだんです」

そう話してくれるのは、カムチャッカ遠征で隊長を務めた5年生の井上一星さん。

黎明期のヒマラヤ登山は情報が少ないなか、目指す頂きを見つけ出すことから旅をはじめた。現地を知悉した人間を雇い、動物たちにその荷を背負わせる――早稻田大学探検部はそんなロマンあふれる旅を模索したのだが、一部の山に登山者が集中することでタクティクスが確立した現代のヒマラヤには、探検本来のあり方がフィットしなかった。それでも10人の現地スタッフ、20頭のウマやラバと歩きはじめたものの、旅はなかなかうまくいかない。

「ベニというアッパームスタンへと続く道が、土砂崩れで歩けないかったんです」

その部分を迂回し、700kmほどの道のりを2カ月かけて歩き通したものの、標高5600mの峠越えなどに難渋し、予定が遅れる。山の麓まであと20kmの地点で初雪を迎えてしまった。

「もちろん雪山登山の装備は用意していたのですが、雪が降るとウマたちが草を食べられずに死んでしまう。現地スタッフの装備にも不安があったので、撤退を余儀なくされました」

言葉にすることで、改めて立ちのぼる悔しさをかなぐり捨て、2年生の田口慧さんは前を向く。

「昨年の遠征でも氷河の調査は予定に入っていたのですが、時間がなくて諦めてしまった。いわゆる調査をやりたくて探検部に入ったので、氷河の調査はぼくのテーマに最適でした。学部生のうちにできることには限界があると言われますが、ぼくは探検部の現役部員として限界まで挑戦してみたい。これをやらないでどうする、という気持ちです!」

「冒険」と混同されがちだが、「探検」という言葉には、未知なる世界を探り、新たな地平を切り拓く叡智を獲得する、という意味がこめられている。そこからすると、学術調査はまさに探検の王道ともいえる。そして、標高6000mクラスの峰々に囲まれたナカタン氷河は、低温科学研究所の研究者に問い合わせ、過去のデータをくまなく探したが、調査の記録はどこにもなく、未知の氷河であると確認された。

「一週間ほどかけて徒歩でナカタン氷河までアプローチし、氷河上にベースキャンプを張り、一週間の調査を行なう予定です」

具体的な活動内容は、氷河上の雪を4mほど掘り、積雪断面観測による雪温の測定を行なうという。

「雪温を測定することで、その氷河が温暖氷河か寒冷氷河かどうかが判明します。温暖氷河はこれから融解し、寒冷氷河は溶けずにとどまる。世界中の氷河が縮小を続けるなか、未知の氷河を調査することで、ヒマラヤの、世界の氷河が今後どうなるのか、未来の予測に役立つデータを収集できたらと思っています」

かつての氷河学者は自ら現地へ調査に赴いたが、衛星観測が発達した現代では、画像データを解析するリモートセンシングという手法が主流だという。それだけに、現場の模様をあきらかにし、そこから獲得したデータは貴重なものになる。

「北海道大学の低温科学研究所の研究者や教授のみなさまからアドバイスをいただき、調査法を学んでいます。この冬は雪山で訓練をして氷上キャンプに備え、春には一度、現地で情報取集ができればと思っています」

5000mの峠を越え、たどり着いたBCには、ひと足早い冬の到来が......目標の「最北端の6000m」への登頂を諦め、付近の5000m峰に登るものの、時間が足らずこちらも断念。

5000mの峠を越え、たどり着いたBCには、ひと足早い冬の到来が......目標の「最北端の6000m」への登頂を諦め、付近の5000m峰に登るものの、時間が足らずこちらも断念。

それぞれの新たな旅へ

2020年に行なわれる「ナカタン氷河調査隊」は田口さんを隊長とした早稻田大学探検部、そしてネパールの国立トリブバン大学との合同調査も視野に入れて計画を進めているという。

「ネパールはこりごり......というメンバーもいるのですが、ぼくはもう一度、最北端の6000mを目指そうと思っています」

現在、5年生の井上さんは来春卒業し、就職することが決まっている。それでも入社後、ひと月休暇を得て旅に出る約束を会社側に取り付けたのは、ヒマラヤに心残りがあるから。

「時期、人数、手法ともにもっとも厳しい条件でいってしまったこともあり、できるはずの目標に届かなかったことが悔しくて。もう一度出かけ、粛々と心の整理をしたいと思っています」

一方、4年生であり「1000kmのヒマラヤ隊」の隊長であった大倉有紀也さんは、旅を通して今後の活動を見つめ直した。

「ヒマラヤ遠征は探検部活動の集大成として、すべてを懸けて夢破れたというところがあります......アルパインクライミングを志向しており、国内で登っていないルートがいくつもある。今回ヒマラヤに行ったからこそ、いまはあせらず国内で経験を積み、ふたたび現地に戻れたらと思っています」

そして、一年生の玉田琉一郎さんは、田口さんとともにナカタン氷河を目指している。

「わたしのなかで未知なこと、という部員もいますが、ぼくは誰も訪れたことのない世界へ行く、という語源に近いイメージを探検という言葉に抱いています。誰も見たことのない氷河を調査するというのは魅力的ですし、まずはそれをやってみて、自分がどう考えるかを知りたいと思っています」

ヒマラヤ登山黎明期とは異なり、現在は世界中の人間が同じ地図を見ている。そんななか、彼らはある氷河を見つけ出し、その特殊性と可能性を見出した。それを調査することで、なにかしらの形で世界を変えることができるのではないか。そうなったとき、その行為は真に探検と呼べるものに高まっていくのではないか――隊長の田口さんが言葉を続ける。

「そのうえで、思いがけない発見を期待しています。氷河について学び、現地に赴いて調査をしたからこそ見えてくる、新しい世界があるんじゃないか。未知のデータを集め、少しでも世の中の役に立てたらと思いますが、自分の予想を超えるなにかに出合い、次なる探検に発展したら......というのを理想としています。

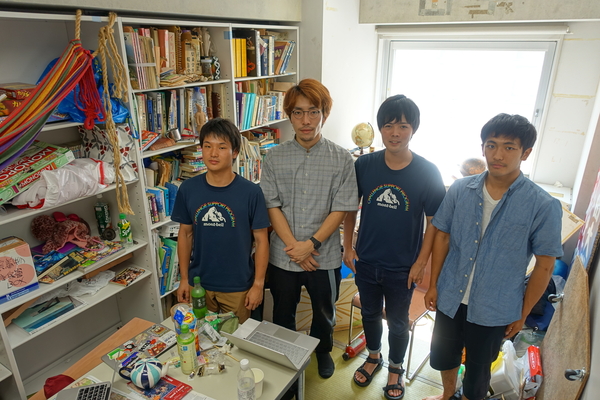

お話を聞かせてくれた、早稻田大学探検部のみなさん。左から田口慧さん、大倉有紀也さん、井上一星さん、玉田琉一郎さん。

お話を聞かせてくれた、早稻田大学探検部のみなさん。左から田口慧さん、大倉有紀也さん、井上一星さん、玉田琉一郎さん。

文・麻生弘毅 写真・小野寛志