2024年3月28日

本日3月28日の産経新聞に連載が掲載されました。

直球&曲球 震災ボランティアのためのテント村

3月28日 産経新聞掲載

「震災ボランティアのためのテント村ができた」

能登半島地震発生以降、被災地を9回訪れ、9660個の冬山用の寝袋を届けた。気づいたのは被害がこれほど広範囲で甚大にもかかわらず、ボランティアの姿があまりに少ないということだ。確かに、地震発生直後は、石川県の馳浩(はせひろし)知事も、「ボランティアは控えて」と発言していたが、それは、道路の破損がすさまじく、当初は自衛隊やその他の救援車両の通行を優先せざるを得なかったからだ。

震災からまもなく3カ月。日に日に被災地の状況を知らせる報道も減っている。被災地から戻ってくると「能登はもうだいぶ復興したみたいですね」といった言葉をよく耳にした。だが一部が復興したとはいえ、「被災地は被災地のまま」だ。地域によっては、がれきもまだ手つかずのまま。雪が降る中、避難所から倒壊した自宅に通い、災害ゴミの片付けをしている高齢者の姿を何度見たことか。

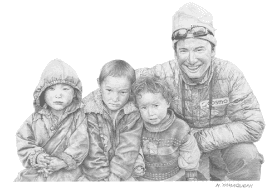

災害ゴミの運び出しや分別作業にはマンパワーが必要だが、当初は被災地でボランティアが宿泊できる施設も見つからなかった。そこで、私が代表を務めているNPO団体と災害支援協定を結んでいる岡山県総社市の片岡聡一市長とで、2月中旬から「ボランティアを受け入れるテント村」構想が始まった。

まず行ったのは被災自治体との意見交換である。ボランティア活動に欠かせないのは被災自治体との信頼関係の構築だ。いきなり乗り込んで外部から大人数が宿泊する施設を造ればトラブルが生じ、結果的に被災自治体に迷惑をかけることになる。

ボランティアの人たちがどこで活動をするのか。テント村から活動現場までの移動手段の問題もある。石川県七尾市の茶谷(ちゃたに)義隆市長と何度も意見交換を行い、市のボランティアセンターと作業工程など綿密な打ち合わせを行い、3月24日に七尾市と総社市と合同で七尾城山野球場に100張り(最大収容人数200人)のテントが並び、スタートした。茶谷市長は「テント村は迅速な復興につながります」と。私は思わず「われわれを使い倒してください」とつぶやいていたが、紛れもない本音である。